Nuestra alma inmortal

El budismo lo dice sin rodeos: nuestra alma sería eterna.

Una especie de bola de energía, cargada de todo lo que ha vivido, amado, sentido, aprendido… en otras dimensiones, en otros planos, o aquí mismo, en la Tierra, este campo de juego un poco duro pero súper formador.

Un campo de juego denso, para los que disfrutan bailar.

Un alma-biblioteca, llena de historias, traumas, alegrías, sabidurías y maletas todavía sin desempacar.

Y la verdad… eso me resuena.

¿Cuántas veces he sentido esa extraña sensación, en un lugar, al cruzar una mirada, en un encuentro fugaz o en una conversación simple, de déjà-vu?

Como si algo dentro de mí supiera.

Como si no fuera solo un tipo perdido en un rincón del planeta con un pasaporte en el bolsillo.

Hay algo más grande que yo que me habita.

Lo siento.

Hay… algo más.

Así que vamos más lejos:

¿Y si ya hubiéramos vivido varias vidas?

Antes de esta, al lado, arriba, abajo, o en diagonal, según tu geometría espiritual.

Todo depende de tu relación con el espacio-tiempo, con el alma, con lo invisible.

Pero juguemos el juego.

¿Y si esta vida fuera la más valiosa de todas?

La más libre, la más nutritiva?

Porque seamos sinceros… ¿te imaginas las otras vidas?

Condiciones de higiene de peli post-apocalíptica, vocabulario limitado a unos gruñidos, sin calefacción, sin chocolate, sin WiFi, y una esperanza de vida que casi nunca llegaba a entender la palabra “sentido”.

Uno moría a los 30 años, con los dientes hechos polvo, el cuerpo lleno de cicatrices, después de ser reclutado a la fuerza para ir a golpear a los vecinos con una lanza.

Tuvimos que seguir a Gengis Khan, Alejandro, César o Napoleón, obligados a morir por su causa, sin haberlo elegido.

Así que sí, es probable que todos tengamos todavía, en nuestros cuerpos sutiles, algunas flechas, balas de cañón o puñales emocionales clavados ahí.

No se ven en una radiografía, pero están ahí, escondidos entre dos chakras.

Y créeme, sienta bien quitarte una lanza energética clavada en el omóplato desde el año 1342, o una flecha en la espalda que causa dolor o tirantez desde hace años.

Entonces… ¿varias vidas? ¿Por qué no?

Eso explicaría los dones “que salen de la nada”.

Ese niño de 6 años que toca Chopin con los ojos cerrados.

Esa adolescente que programa IA mientras tú, a los 15, todavía peleabas con tu videograbadora.

Todos llevamos tesoros dentro.

Memorias antiguas, saberes “de antes”, talentos puestos en pausa.

Nuestra alma no olvida nada.

Es nuestro cerebro el que arranca lento.

¿Y si el tiempo no fuera lineal?

¿Si nuestras vidas no estuvieran solo detrás, sino también delante, en paralelo, o en otras formas de existencia?

¿Y si ya hubiéramos experimentado el futuro, habitado mundos que todavía no existen para nuestros ojos pero que vibran en nuestras células?

Quizás elegimos encarnarnos aquí y ahora, justo en este momento clave, en este cruce donde varios mundos se superponen.

Un momento único: el inicio de la era tecnológica que coquetea con lo invisible, el acceso instantáneo a la información infinita, la posibilidad de estar conectados al todo todo el tiempo.

Nunca el humano tuvo tantas herramientas, tantos espejos, tantas tentaciones, tantas llaves.

Es un parque de juegos revolucionario.

Un terreno de experimentación donde la sombra y la luz conviven a una velocidad de vértigo.

Así que, ¿por qué no jugar con esta idea?

¿Por qué no imaginar que ya viví en el 3427, con otros códigos, otros retos, otros desafíos que todavía no puedo concebir… pero cuyo eco ya siento?

¿Y si esta vida fuera justo el lugar donde todas nuestras dimensiones se encuentran?

El punto donde las memorias pasadas y futuras se mezclan para crear algo nuevo.

Un momento elegido, querido, decisivo.

Entonces… ¿tendríamos varias vidas?

Interesante.

Hasta inquietante.

Pero sobre todo: lógico, si lo piensas un poco.

Porque dime, ¿cómo explicas que un niño de 4 años pinte como un maestro flamenco?

¿O que un chaval de 8 toque Mozart con más gracia que un adulto que se mató 20 años en el conservatorio?

¿O que un adolescente invente ecuaciones que hasta los profes de mates sudan al ver?

No, en serio… que alguien me lo explique.

O hay trampa cósmica.

O hay memoria.

No la del cerebro.

La del alma.

Esos niños no aprendieron eso en esta vida.

No les dio tiempo. Solo lo recordaron.

Ese es su secreto.

Reconectaron un talento, un saber, una vibración… que ya llevaban dentro.

Una herencia de antes, venida de otro lado.

¿Y adivina qué?

Todos tenemos eso dentro.

Sí, tú también.

Aunque tu mayor logro artístico sea un PowerPoint bien alineado.

Aunque tu mayor show musical sea en la ducha.

El alma lo graba todo.

Y no pierde nada.

Guarda, archiva, codifica, conserva cada aprendizaje, cada emoción, cada momento de despertar.

Todo lo que aprendiste alguna vez, en esta vida o en otra, sigue en ti.

Y solo espera… a que lo vuelvas a encender.

Así que si alguna vez sientes esa extraña sensación de “ya-saber”… no es una ilusión.

Es tu memoria del alma tocando a la puerta.

Te dice: "Ey, no hemos olvidado todo, ¿quieres jugar otra vez?"

Como una troupe de teatro celestial, que repite escenas inacabadas.

Almas que se encuentran una y otra vez, hasta que las cuentas se saldan, las heridas se curan, y los karmas que creamos juntos, con alegría o con tragedia, se disuelven.

Por eso hoy podemos tener un padre, una hermana, un hijo…

Pero que en otra vida tal vez fue nuestro amante, nuestro enemigo jurado, nuestra madre devoradora o nuestro verdugo favorito.

La verdad, cuando miro a mi propia familia, es difícil no ver un montón de líos intergalácticos pendientes de resolver.

Mi padre biológico?

Desaparecido como polvo kármico, después de dejarnos un saco de dolor, versión “abandono y maltrato”.

Plantó sus semillas de injusticia… y las cosechará, tarde o temprano.

El universo no olvida nada.

Solo es paciente.

¿Y mi madre?

Mi querida mamá, tan inestable como tiránica…

Sin saberlo, jugó perfecto su papel en la obra: la del detonador, la experta en sufrimientos psicológicos.

Pero si le doy la vuelta a la escena, si me elevo un poco por encima de esta vida, me cuesta no imaginar lo contrario:

¿Y si yo, o mis hermanos, le hicimos cosas horribles en otra vida?

¿Y si esta vida fuera su momento, donde regresa a ajustar cuentas con nosotros?

Todos queremos ser los héroes luminosos de nuestra historia.

Pero a veces también fuimos el otro… el verdugo, el manipulador, el cobarde.

Todo se paga, sí.

Pero en el amor, no en la venganza.

Y creo profundamente que entender eso, ese simple cambio de mirada hacia una dimensión más amplia, lo cambia todo.

No borra el dolor del pasado, pero suaviza su filo.

Y sobre todo, abre un camino… hacia el perdón, hacia la paz interior.

New age y espiritualidad

Hubo un tiempo, entre dos porros de marihuana y un vinilo de Pink Floyd, donde empezamos a soñar con un mundo mejor.

Era en los años 60, las religiones iban perdiendo brillo.

Demasiado rígidas, demasiado patriarcales, demasiado culpabilizadoras…

Había que respirar.

La humanidad buscaba una salida de emergencia.

Y apareció una nueva ola, llena de colores arcoíris: el New Age.

Cristales por todas partes, chakras que descubríamos como si fueran órganos secretos, mensajes de seres galácticos recibidos todos los martes por la noche con la luna llena.

Era bonito, fresco, un poco volado, a veces ridículamente ingenuo… pero era un intento sincero de reconectarse con algo más grande.

Era el balbuceo de un nuevo aire.

Luego pasaron los años.

Las estrellas no siempre contestaron las llamadas.

Las cartas del tarot se hicieron digitales.

Y algunos “maestros iluminados” empezaron a pasearse en jets privados, entre dos conferencias sobre el desapego.

Entonces la palabra “New Age” se quedó vieja de golpe.

La fuimos cambiando poco a poco por “espiritualidad”, más sobria, más cool, más vendible.

Hoy, todo el mundo quiere ser “espiritual”.

Hasta tu vecino que vende NFT de delfines fosforescentes hablando de frecuencia vibratoria.

Hasta las influencers de Instagram que meten posts de “gratitud” entre dos stories de productos détox.

¿El problema?

La palabra “espiritualidad” se volvió como un chicle mental.

Ya no significa gran cosa.

Está en todas partes, y en ninguna.

Un cajón de sastre para los que ya no creen en nada, pero todavía esperan todo.

¿Y ahora?

Quizás el futuro de la espiritualidad no tenga más cristales ni seminarios sobre el despertar cuántico.

Quizás se parezca a algo más crudo, más real, más íntimo.

Un regreso a lo esencial.

A la autenticidad radical.

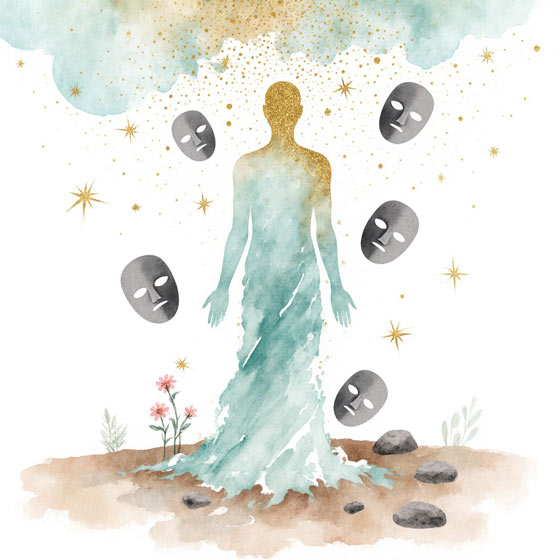

A esa capacidad de mirarse de frente, desnudo, vulnerable, sin máscaras ni poses.

Y atreverse a decir:

« No lo sé, pero aquí estoy. Siento que algo me llama. Quiero encontrarme. »

Ese futuro tal vez ni siquiera tenga nombre.

Será un camino.

Silencioso.

Sencillo.

Pero con una vibración brutal.

Y quizás eso sea lo verdaderamente sagrado: volver a ser verdadero.

No perfecto, no iluminado, solo profundamente vivo.

La autenticidad, ¿como nueva religión?

¿Y si, en el fondo, no estuviéramos aquí para “tener éxito en la vida” como nos lo vendieron?

No para hacer carrera, comprar un SUV, tener un perfil de LinkedIn perfecto o una casa digna de Pinterest.

Sino simplemente… para volvernos reales.

No “buenos”.

No “perfectos”.

No “iluminados” como el vecino que hace yoga entre dos peleas conyugales.

Solo.

Reales.

Ser real es un trabajazo.

Toca quitarse las máscaras, una por una.

Las que usamos para quedar bien.

Las que nos pusimos para sobrevivir, para gustar, para no decepcionar.

Es mirarse al espejo y decir:

« Esto soy. Estas son mis heridas. Esto es lo que siempre escondo. Y esto es lo que elijo dejar de evitar. »

¿El drama?

Vivimos en tiempos de escaparates.

Todo el mundo está en escena.

Todos quieren parecer “bien en su piel”, “alineados”, “en transición hacia su mejor versión”, pero se nota que se rompe por las costuras.

Se siente que muchos actúan un papel.

Hasta en el desarrollo personal.

Sobre todo ahí, de hecho.

Como si el humano buscara convertirse en una versión photoshopeada de sí mismo: más brillante, más limpio, más vendible.

Pero la verdad es que la vida, la real, es cruda.

Raspa, pica, despeina.

Y ya no aguanta las apariencias falsas.

Especialmente ahora.

El mundo se está quemando – literal y figuradamente – y los únicos que sobrevivirán son los que se atrevan a volver a ser reales.

Ser real también es reconocer que no siempre se sabe.

Que se duda.

Que se tiene miedo.

Pero que igual se sigue adelante, con el corazón temblando un poco, pero abierto.

Es decir “te quiero” aunque dé miedo.

Es llorar frente a un amigo sin vergüenza.

Es decir “no” cuando todo empuja a decir “sí”.

Es atreverse a dejar lo que ya no nutre, aunque no tengas aún el plan B.

Entonces sí, quizá el verdadero objetivo de esta época no sea “elevarse” o “tener éxito” como creímos,

Sino finalmente bajar a uno mismo.

Aterrizar en la propia verdad.

Y caminar por el mundo sin disfraz.

¿Y si esa fuera nuestra revolución?

Una cara oculta de la evolución: la soledad

Todo camino de evolución tiene una cara oculta que hay que reconocer con lucidez: la soledad.

Se manifiesta casi siempre como un aislamiento progresivo, casi natural.

Porque cuando tus ojos se abren, cuando empiezas a ver lo que la mayoría todavía se niega a mirar, nada vuelve a verse igual.

Las ilusiones caen.

Los mecanismos se hacen visibles.

Y es imposible cerrar los ojos de nuevo.

Imposible volver atrás una vez que cruzaste la puerta de la comprensión.

En este proceso, tus amigos, tu entorno, y a veces hasta tu pareja, pueden dejar de entenderte.

Tú, en cambio, los entiendes mejor: los ves atrapados en el mundo de la Matrix, prisioneros de sus miedos, de sus costumbres, o de su inercia.

¿Cómo seguir rodeándote de personas que vibran bajo, cuando tú estás siendo empujado hacia arriba?

Es una realidad de este camino:

- Sentirás pena por los que siguen atrapados en sus creencias equivocadas,

- Sufrirás a veces al verlos hundidos en esa pesadez diaria,

- Y experimentarás esa sensación de caminar solo, mientras ellos siguen avanzando en el barro del Sistema.

Pero acuérdate: esa soledad no es un final.

Es una etapa necesaria.

Y también es la señal de que estás avanzando.

Porque al mismo tiempo, vas a empezar a atraer a nuevas personas, que vibran en tu misma frecuencia.

Compañeros de ruta auténticos, que compartirán esa nueva energía.

Así que sí, sé fuerte.

Sí, acepta esa parte de soledad.

Y no pierdas la sonrisa: porque el camino es hermoso, y vale la pena.

Y la verdad? Me va bien.

Estoy tranquilo conmigo mismo, en este celibato forzado, esta especie de retiro improvisado de mi vida.

Sé que no durará, que pasará.

Pero mientras tanto, hay una cosa clarísima como una caja fuerte: cada vez me cuesta más hablar con la gente “de antes”.

Les pillo los patrones en dos segundos, capto sus traumas en tres frases, y siento al toque qué les haría falta para avanzar.

Pero… solo se puede ayudar a quien quiere ser ayudado, ¿no?

Así que sí, sufro mi aislamiento.

Porque aunque no se note, siento todo.

Voy a un sitio lleno de gente, cruzo una mirada, y pum: veo las sombras, los problemas existenciales, los dolores escondidos, y sobre todo por qué están ahí.

¿Cómo le dices a alguien que su dolor de espalda viene de no poder gritar:

“¡Estoy harto, no aguanto más con todo esto encima de mis hombros!”

… sin parecer un loco iluminado?

Ya lo intenté, eh.

Y claro, no perdona: me miran raro.

Así que ahora dejo de querer salvar a todo el mundo.

Poco a poco entiendo que no funciona así: si la persona no ha decidido ayudarse a sí misma, es misión imposible.

Así que sí, sufro este aislamiento social.

Pero con el tiempo me doy cuenta de que empiezo a quererlo.

Prefiero estar conmigo mismo que mal acompañado.

Una cosa es segura: ya no acepto que me arrastren hacia abajo, que me chupen la energía, o que no me nutran positivamente.

Si quiero mantener mi buena energía, prefiero estar solo.

Simple.

Claro.

El poder de la meditación

En algún punto del camino, cuando ya probaste de todo, los libros de desarrollo personal, los retiros en el bosque, las rupturas que despiertan, los cambios de continente, queda una cosa por hacer:

Sentarse. Y respirar.

Casi da risa.

Después de tanta agitación, tanto ruido, tantas búsquedas afuera, descubres que el verdadero viaje empieza… en un cojín.

No hace falta visa, ni chamán, ni siquiera incienso (aunque, seamos honestos, a veces ayuda a crear el ambiente).

Meditar es decirle al universo:

« OK, dejo de huir. Voy a ver lo que hay en mí. Incluso lo que evito. Incluso lo que molesta. »

Ahí empieza la autenticidad.

No en la postura, sino en la presencia.

No en lo que mostramos, sino en lo que nos atrevemos a sentir.

Cierras los ojos, y todo sube.

Los pensamientos locos, los dolores guardados, los deseos, los remordimientos, las mini-neurosis que pensabas ya haber superado…

Y está perfecto así.

Porque meditar no es alcanzar un estado de zen eterno.

Es aprender a quedarse ahí, contigo.

Aunque sea incómodo.

Es dejar de hacer trampas.

Dejar de querer estar en otro lado.

Dejar de huir en el hacer, en el aparentar o en las mil distracciones de la vida moderna.

La meditación, bien practicada, no es una técnica de relajación.

Es un espejo.

Un espejo bruto, a veces duro, pero que al final pule el alma.

Y poco a poco…

Algo se suelta.

La mente, ese director de orquesta histérico, baja el volumen.

El cuerpo por fin respira.

Y el corazón vuelve a hablar.

Y empiezas a sentir quién eres de verdad.

No lo que crees ser.

No lo que esperan de ti.

Sino tú, en tu silencio, en tu centro, en tu verdad desnuda.

Y ahí, en ese espacio, no hay nada que probar. Nada que controlar. Nada que ganar.

Solo estar.

Y es ahí donde empieza la verdadera transformación.

Porque la meditación no es huir del mundo.

Es volver a conectarse con él, pero con integridad.

Y si hubiera una sola regla que me gustaría compartir, sería esta: cada vez que te das cuenta de que el tren de tus pensamientos te llevó demasiado lejos, simplemente lo traes de vuelta aquí y ahora. Las veces que haga falta.

Las primeras sesiones parecen inútiles: quince minutos rumiando lo mismo de siempre, dando vueltas a las mismas historias.

Pero llega un momento en que la atención puesta en esos pensamientos acaba por resolverlos.

Como si cerraras puertas que llevaban abiertas demasiado tiempo, como si al fin ordenaras cajones llenos de cosas.

Y un día, algo cambia: la habitación de tu mente se siente más clara, más amplia, y al fin puedes descansar ahí.

Esa claridad no viene de forzar, sino del simple hecho de recordarte, una y otra vez, que el espacio se crea en la atención al presente.

Cada regreso al instante es como una nueva conexión neuronal, un camino grabado en el cerebro que aprende poco a poco que la calma es posible, que la paz está aquí, ahora.

Para mí, esa es la verdadera magia de la meditación: no es un estado místico reservado a unos pocos elegidos, sino un hábito suave que transforma nuestra relación con el mundo, una respiración que al final nos devuelve una vida más clara, más ligera.

Devolvamos el poder a las mujeres

La mujer es mucho más que un ser encantador.

Es clave, puente, espejo, y fuente.

Es esa energía sutil que, en silencio, invita al hombre a bajar dentro de sí mismo.

No necesita forzar.

Atrae, como la luz atrae a la luciérnaga.

Con su presencia, su misterio, su ternura o su fuerza, le da al hombre el impulso de sumergirse en su propio lago interior.

Ese lago que a veces evita, demasiado acostumbrado a los desiertos mentales y a las batallas externas.

Porque la mujer, naturalmente, guía hacia adentro.

Le muestra un camino nuevo: el del sentir, de las emociones profundas, de la verdad íntima.

Y cuanto más se mete ahí, más se reconecta con sus deseos escondidos, sus viejas heridas, sus sombras olvidadas…

Lo que dejó de lado, muchas veces desde la infancia.

Pero ojo: ese descenso no es un paseo bucólico.

Ese viaje puede parecerse a hundirse en pantanos de emociones reprimidas.

Ahí donde yacen las pesadillas no digeridas, las rabias tragadas, las penas mudas.

Es el barro del alma, la famosa dark shadow, esa parte de nosotros que da vergüenza mirar.

Y sin embargo… es al atravesar esa materia oscura que nace la liberación.

Al atreverse a bucear, el hombre accede a sus propios tesoros ocultos.

Y entiende:

Lo que la mujer le muestra no es ella.

Es él, en espejo.

Su propio mundo interior.

Sus propias llaves.

La mujer no está para llenar, sino para revelar.

Es guardiana de la vida, de la naturaleza, del vínculo sagrado entre los seres.

No busca poseer, sino hacer crecer.

No conquista territorios, fertiliza tierras interiores.

Por naturaleza, está más en el corazón que en la mente.

Siente. Escucha. Crea puentes donde el hombre, a veces, levanta muros.

Ella da la vida.

Y muchas veces, también despierta la vida en el hombre.

Es hora de devolverle ese rol sagrado.

No para encerrarla en un pedestal, ni para invertir los papeles,

sino para reconocer su poder de sanación, de inspiración y de amor.

Devolver el poder a las mujeres es también devolver poder al corazón.

E invitar a los hombres a bajar de su cabeza, para encontrar ahí, gracias a ellas, la verdad de su propio ser.

No en el sentido de que nos van a dominar, eh (aunque… 😏), sino porque tienen ese algo extra que hemos pisoteado demasiado en estos milenios:

el corazón, la intuición, la visión de lo vivo.

Nosotros, los hombres, somos buenos para cargar cosas pesadas, arreglar lo que se rompe y hacer los chistosos en la parrilla, ¡y ya es bastante!

Pero donde ellas brillan es en la conexión profunda, la armonía, el impulso de vida.

Creo sinceramente que nuestro trabajo como hombres no es dirigir, sino apoyar.

Estar presentes con nuestros brazos fuertes y nuestro corazón vulnerable, dar un marco seguro, afectivo, leal, y decirles: “Dale, mi reina, despliega tu magia. Tienes los mandos. Yo estoy aquí.”

Porque cuando una mujer se siente segura emocionalmente,

libera una energía… pero vamos… ¡cósmica!

Irradia, inspira, sana, crea, mete estrellas en nuestras vidas.

Y de paso, nos ayuda a evolucionar, a ser mejores hombres.

Miremos los últimos 5.000 años, lo que pasó con los hombres al mando:

guerras, invasiones, masacres, dominación, extracción, destrucción,

por pedazos de tierra, minerales o ego.

En fin, un buen desastre.

Gracias caballeros.

Ya va siendo hora de probar otra cosa, ¿no?

De poner a las mujeres en el centro del círculo, no para ponerlas en un trono,

sino para escuchar lo que tienen que decir, lo que sienten, lo que saben.

¿Y si fuera su turno de guiar… y el nuestro de apoyar?

La verdad, yo lo firmo.

Y quizás por eso mis estándares hacia los hombres son tan altos…

Pero también quiero devolverles su justo valor a los hombres, que considero nuestros iguales.

Diferentes, sí, pero iguales.

El hombre, para mí, es un constructor, un trazador de dirección, un explorador. Lleva dentro una potencia de acción que, cuando está alineada, le permite crear en la materia todo lo que elige con su ser entero.

Y tengo una admiración profunda por esa capacidad: su resiliencia, su enfoque, su pasión, su don de superación.

Son cualidades que, en mi vida, me inspiran cada día.

Creo que la verdadera revolución no vendrá de un sexo que domina al otro, sino de la unión consciente de ambas energías, en nosotros y entre nosotros. Porque todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. La clave es aprender a encarnarlas juntas, sin rechazar ninguna.

La mujer, por esencia, crea la visión, igual que da la vida.

Es el faro que ilumina el destino, la voz de la intuición y de la sabiduría que marca el rumbo.

El hombre, por su parte, encuentra los medios para hacer realidad esa visión.

Despliega su potencial para transformar la idea en realidad, explora, construye, abre el camino.

Así es como podemos coexistir en nuestras fuerzas respectivas, poniendo lo mejor de nuestras energías al servicio del mundo.

Pero para eso, hace falta un ajuste de ambos lados:

– Nosotras, las mujeres, debemos cultivar nuestra sabiduría y nuestra intuición, pero también desarrollar ciertos rasgos del masculino — claridad, dirección, estructura — para transmitir nuestras visiones de forma concreta y audible.

– Los hombres, ellos, deben aprender a abrirse a su interior, a cultivar el don de entregarse, a superar su orgullo para escuchar y honrar la voz del femenino — dentro de sí mismos, y en la mujer que encuentran.

Creo que el verdadero poder de mañana estará en esa danza sagrada: una mujer que se atreve a iluminar el camino, y un hombre que se atreve a poner toda su fuerza para recorrerlo.

No en la jerarquía, sino en la complementariedad.

Porque en el fondo, devolver el poder a las mujeres no es quitárselo a los hombres.

Es invitar a ambos a reencontrar su grandeza, juntos.